随着API在各业务系统间广泛应用和调用量激增,数据接口资产庞杂与风险识别困难并存,安全风险日益凸显,具体表现为:

业务黑盒化:海量API命名无规范,路径无法直观反映业务功能,开发与业务团队协作效率低下;

敏感数据失管:用户隐私数据分散在数百个API中,依赖人工识别漏检率高,安全团队难以快速定位高风险接口,合规审计周期长;

流程链路断裂:单个业务动作涉及多个API调用,但缺乏技术手段自动还原完整流程;运维人员仅能监控单API性能,无法诊断跨接口的业务级故障。

保旺达全力推进API应用场景研究和难点痛点攻关,深入应用机器学习、深度学习等AI能力,自主研发出API功能识别大模型,在融合式智能识别、业务流关联还原等方面实现突破进展,显著提升API资产绘制、敏感数据保护能力。

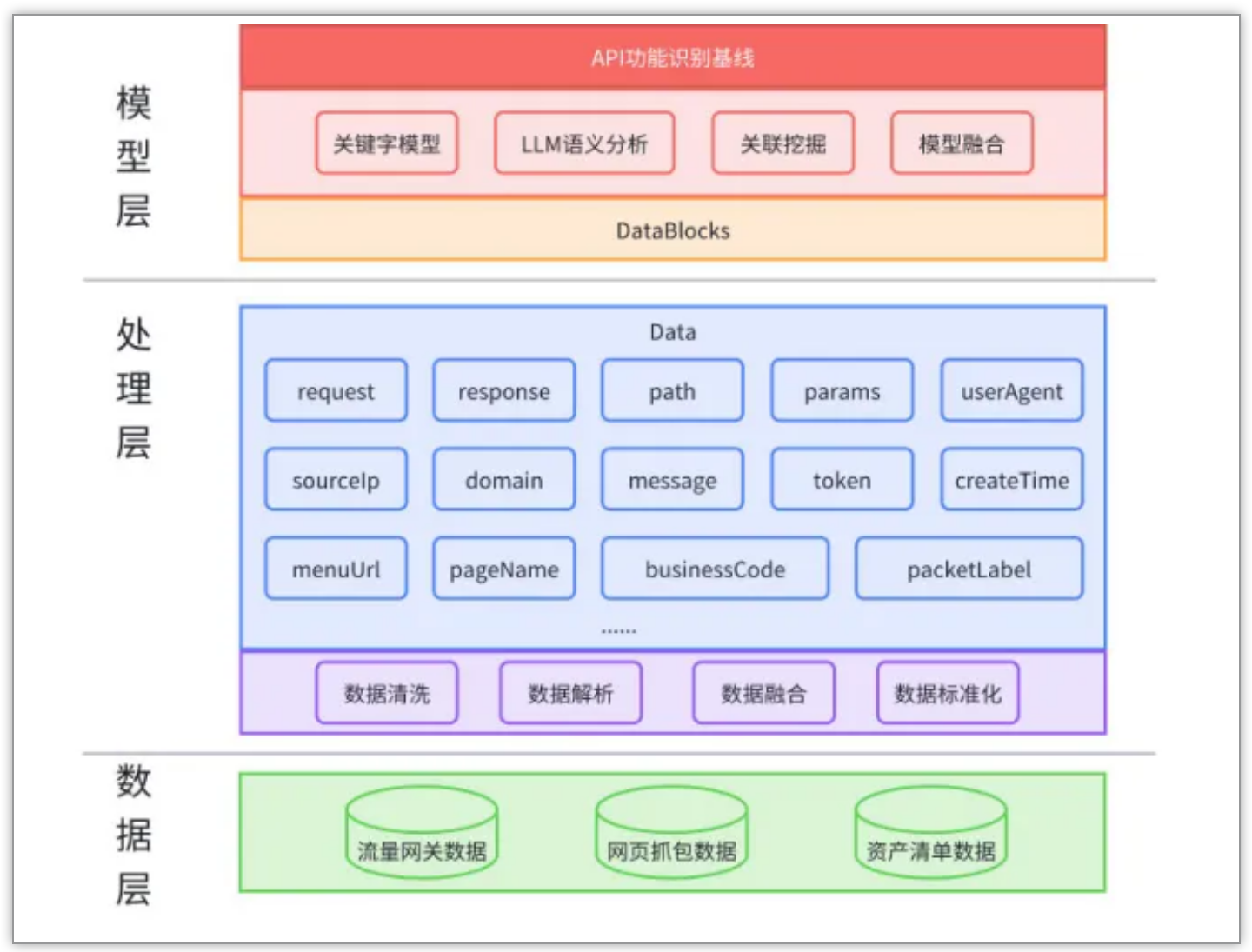

通过嵌入关键字模型、LLM语义分析、关联挖掘模型,调动模型的语义分析、特征提取能力,综合多种模型对API进行多轮次打标,完成单标签和多标签识别。

将众多API调用记录,按照用户ID/IP、domain 等特征,分成不同的“组”,再按操作发生的时间顺序分析是否属于同一业务步骤,这些连续的步骤合并则能关联出完整的业务流。

模型运行后,成功给API贴上三类重要标签:

敏感类型(8类) | 通用类型(4类) | 业务含义类型(12类) |

定位高风险数据(如五码、位置等) | 标识基础功能(如权限校验等) | 细化业务场景(如套餐办理、套餐变更等) |

➤ 四重分析引擎实现智能识别:

融合关键词匹配、关联挖掘(API共现频率)、LLM语义分析、多模型投票决策能力,覆盖从简单到复杂的API功能识别场景,大幅提升标签准确性。

➤ 独创“组-块”处理技术:

数据组(Groups):按用户/IP/设备等特征聚合连续操作,还原完整业务流程;

数据块(Blocks):基于时间间隔切分连续动作(如“登录→查询→下单”),精准定位最小业务单元,解决传统API分析中“业务场景碎片化”的痛点。

➤ LLM深度语义赋能:

对路径模糊、功能混杂的API,通过大模型推理路径含义、对比业务标签语义库,实现“疑难API”精准归类。

保旺达API功能识别大模型作为可独立部署的能力组件,已经应用到多个用户的数据安全管控系统当中。置入AI+API能力的保旺达数据安全管理平台在某电信运营商省分公司上线运行后,共监测系统3000+接口,发现涉敏API接口500+,发现数据流动异常行为近百起,让敏感数据资产可视化,满足合规审计需求;让安全防控前移、业务风险可控,为后续的风险智能阻断、审计溯源提供数据支撑。