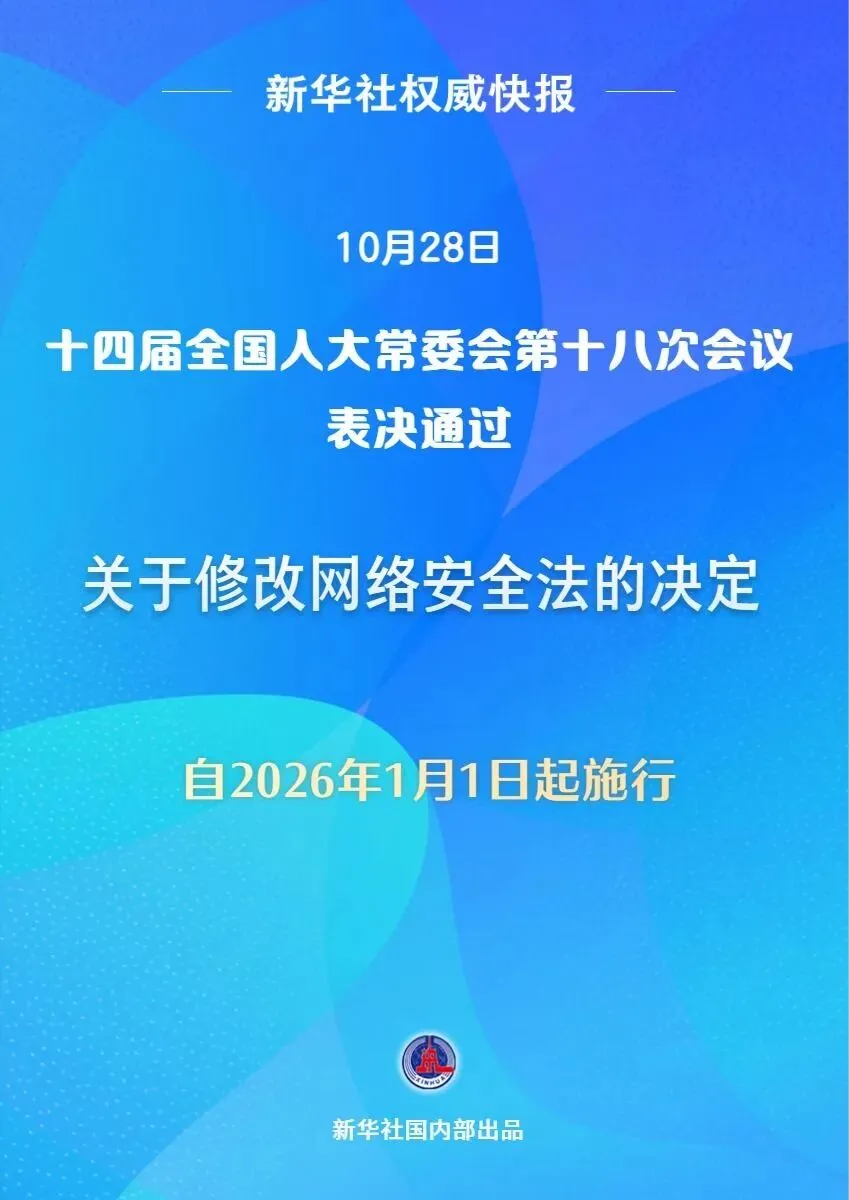

2025年10月28日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定,

这部网络安全领域的基础性法律完成了首次重要修订,将于2026年1月1日正式施行。

保旺达安全专家认为,此次修订以 "小切口" 精准回应网络安全新形势,在强化顶层设计、适配技术变革以及引导AI发展与安全等方面实现重大突破,为新时代网络安全行业的健康有序发展提供了重要指引。

核心突破:五大制度创新解读

(一)顶层设计升级:

确立网络安全工作根本遵循

修订后的法律在第三条明确增加"网络安全工作坚持中国共产党的领导,贯彻总体国家安全观,统筹发展和安全,推进网络强国建设"的规定,这一修改不仅明确了网络安全工作的政治方向,更将"总体国家安全观"融入网络安全治理全过程,为各项制度设计提供了根本遵循。

(二)AI 治理入法:

平衡创新发展与安全风险

作为本次修订的最大亮点,法律新增第二十条专门规范人工智能发展与安全,确立了"支持创新+强化监管"的双重导向。一方面,明确国家支持人工智能基础理论研究、训练数据资源建设和算力基础设施完善,为技术创新营造宽松环境;另一方面,要求健全伦理规范、加强风险监测评估,确保AI应用"安全可控"。

新法首次将AI发展纳入网络安全法律体系的核心考量。这一定位突破了传统 “监管即限制” 的认知,通过三方面构建平衡机制:

供给侧赋能:明确对AI基础设施的政策支持,包括训练数据资源整合、智算中心建设等,为技术创新提供制度保障;

安全底线性约束:同步要求“完善人工智能伦理规范,加强安全风险监测评估”,将伦理审查与风险评估嵌入技术全生命周期;

监管工具创新:提出“运用人工智能等新技术提升网络安全保护水平”,形成“以AI管AI”的动态监管闭环。

(三)责任体系重构:

分级处罚与精准追责

本次修订聚焦原法“违法成本低”问题,建差异化责任体系。主体分级上,一般运营者违法最高罚50万,关键信息基础设施(CII)运营者最高100万,CII 若致特别严重后果(如失主要功能),最高罚1000万、直接负责人100万。按危害设三级处罚,强化供应链责任(售未认证产品最高罚违法所得5倍,或吊销执照),还新增从轻减轻条款,体现 “处罚与教育结合”。

(四)法律协同发力:

构建网络安全法治体系

为解决多部立法间的衔接问题,修订后的法律通过 "转致条款" 实现制度协同。第七十一条明确规定,侵害个人信息权益、违法数据跨境流动等行为,依照《个人信息保护法》《数据安全法》等专门法律处理。这种"基础法+专项法"的衔接模式,既避免了法律冲突,又形成了监管合力。

(五)域外效力拓展:

强化跨境安全治理

针对网络攻击的跨境性特点,修订后的第七十七条明确规定,境外机构、组织或个人从事危害我国网络安全的活动,造成严重后果的,可被采取冻结财产等制裁措施。

保旺达:AI相关企业

应实现发展与安全同步

作为深耕数据安全领域多年、行业内较早一批应用AI技术的专业型厂商,保旺达积极将人工智能领域的研发落地经验进行纵深沉淀,为AI技术和行业健康发展提供有益助力。

保旺达认为,AI技术研发和服务提供商需把握"鼓励创新+安全可控"的平衡:

研发阶段:确保训练数据来源合规,部署数据污染检测工具,模型上线前开展伦理与安全双重评估;

运营阶段:建立AI风险监测系统,识别算法偏见、模型滥用等异常情况,按要求定期上报风险数据;

基础设施:参与算力基础设施建设时,同步规划安全接入机制,防范算力资源被用于违法活动。

新修订的《网络安全法》既是应对风险挑战的 "防火墙",也是推动数字经济发展的"护航舰"。从全球视野看,此次修订既立足我国国情,又为全球网络安全治理贡献了中国方案。

网络无边,安全有界。在新修订的《网络安全法》保障下,我国网络空间治理将实现从"被动应对"到"主动防御"、从"单点防护"到"体系治理"的转变,为网络强国建设提供更加坚实的法治保障。